模型作りに慣れてくると、つい「説明書はパーツを付ける順番さえわかればいいや」と流し読みしてしまいがちです。

ですが、説明書をしっかり読み込んでおかないと、後戻りできない失敗をしてしまうことも…。

特に複雑なキットや合わせ目消し、塗装を前提にしている場合は、説明書を味方につけることが大切です。

今回は、模型製作前に説明書をしっかり読む理由と、具体的なチェックポイントについて解説します!

amazon販売サイトはこちら

説明書を読むタイミング

説明書を読むベストなタイミングは、「作業に入る前」です。

仮組みを始める前に、ざっくりでもいいので全体を一度通して目を通しておくと、完成までの流れがイメージしやすくなります。

読むポイントは以下の3つ。

これらのポイントを見落とすと、取り返しのつかない事態になることもあります。作業をスムーズに進めるためにも、「作る前に説明書を読む」習慣をつけましょう。

部品を組み立てた後に塗装が難しくなる場所

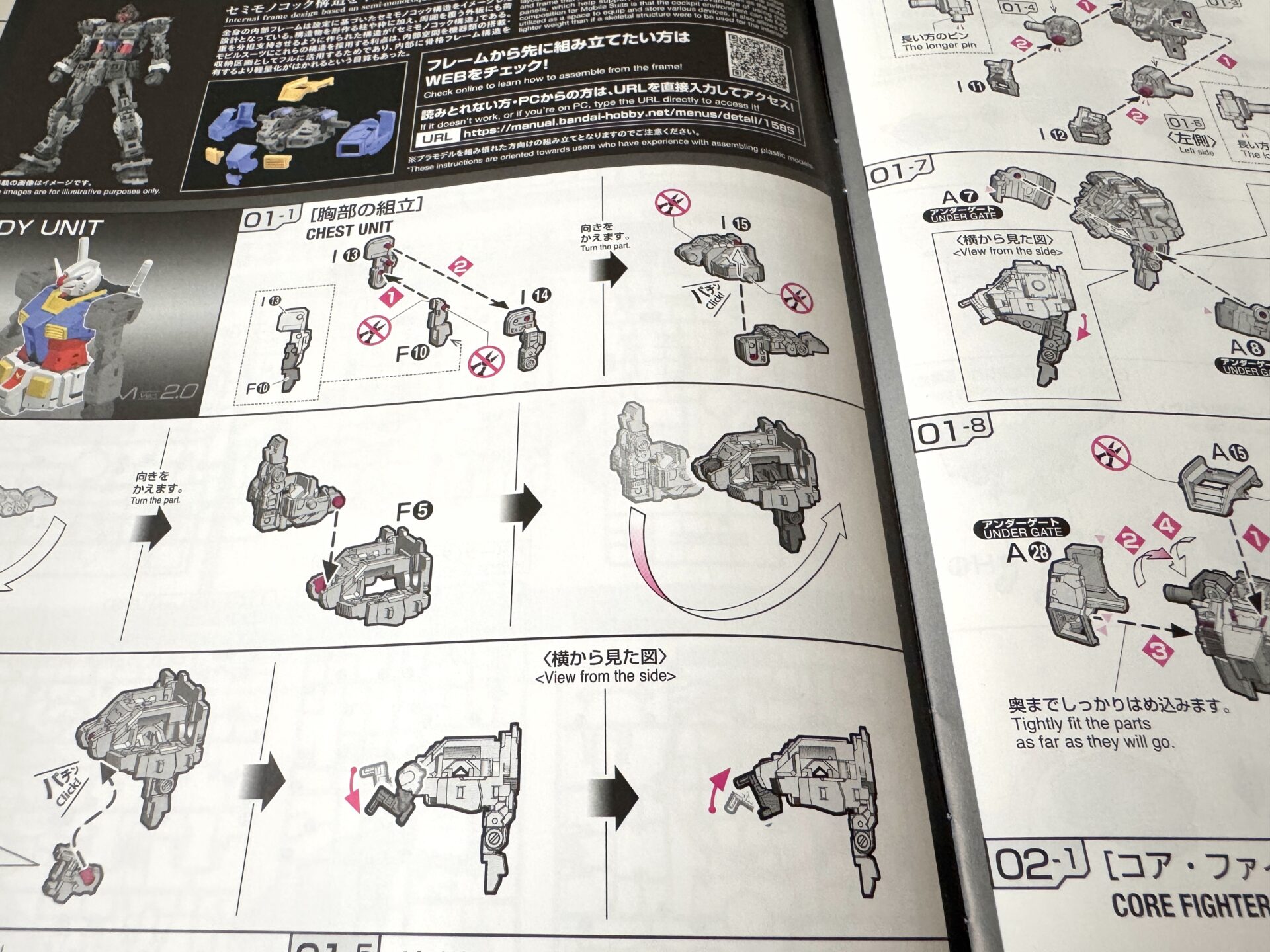

模型を組み立てた後、「あっ、ここ塗りにくい…!」と困った経験、ありませんか?

特に内部フレームや、外装パーツで隠れてしまう部分、細かい隙間などは要注意です。

組み立て後に筆やエアブラシを使っても、うまく色が乗らなかったり、色ムラになったりすることがあります。

説明書には塗装指示が小さく記載されていることもあるので、完成後に隠れるパーツは組み立て前に塗装しておくのが基本です。

例えばガンプラなら、フレーム内部やスラスター内部など、塗り分けが必要な部分は先に色を入れてから組み立てた方が仕上がりが美しくなります。

一度接着すると分解できないパーツ

模型製作では、接着剤を使う場面が出てきますが、一度接着すると二度と外せないパーツもあります。

特に合わせ目を消すために接着する場合、内部に入れるパーツ(例えばコックピットやパイロットフィギュアなど)を忘れてしまうと取り返しがつきません。

説明書には、「ここで接着」や「ここはハメ込み式」などの指示があるので、必ず目を通して接着のタイミングを把握しておきましょう。

接着前に内部パーツを先に塗装・組み込みしておく、もしくは仮組みで動きを確認してから本接着に進むと安心です。

途中で選択式になっている組み立てパターン

「Aタイプ or Bタイプを選んで組み立てる」といったパーツを選択して組み立てるパターンの模型キットがあります。

- 武装違い(ライフル装備型とソード装備型)

- 通常版と限定版の選択

- 手首パーツや頭部パーツのバリエーション

こうした選択は、組み立てを進めた後では変更できない場合がほとんど。

作業を始める前に、どちらのパターンにするかしっかり決めておく必要があります。

説明書の「ここから選択してください」という指示を見落とすと、途中で「あれ?こっちも作りたかったのに…」なんてことにもなりかねません。

じっくり迷う時間も模型の楽しみの一つです。選択式パターンはしっかりチェックして、自分好みの完成形をイメージしてから作業に入りましょう!

amazon販売サイトはこちら

説明書のチェックポイント

ここでは、実際に説明書を読むときに注目すべきポイントを紹介します。

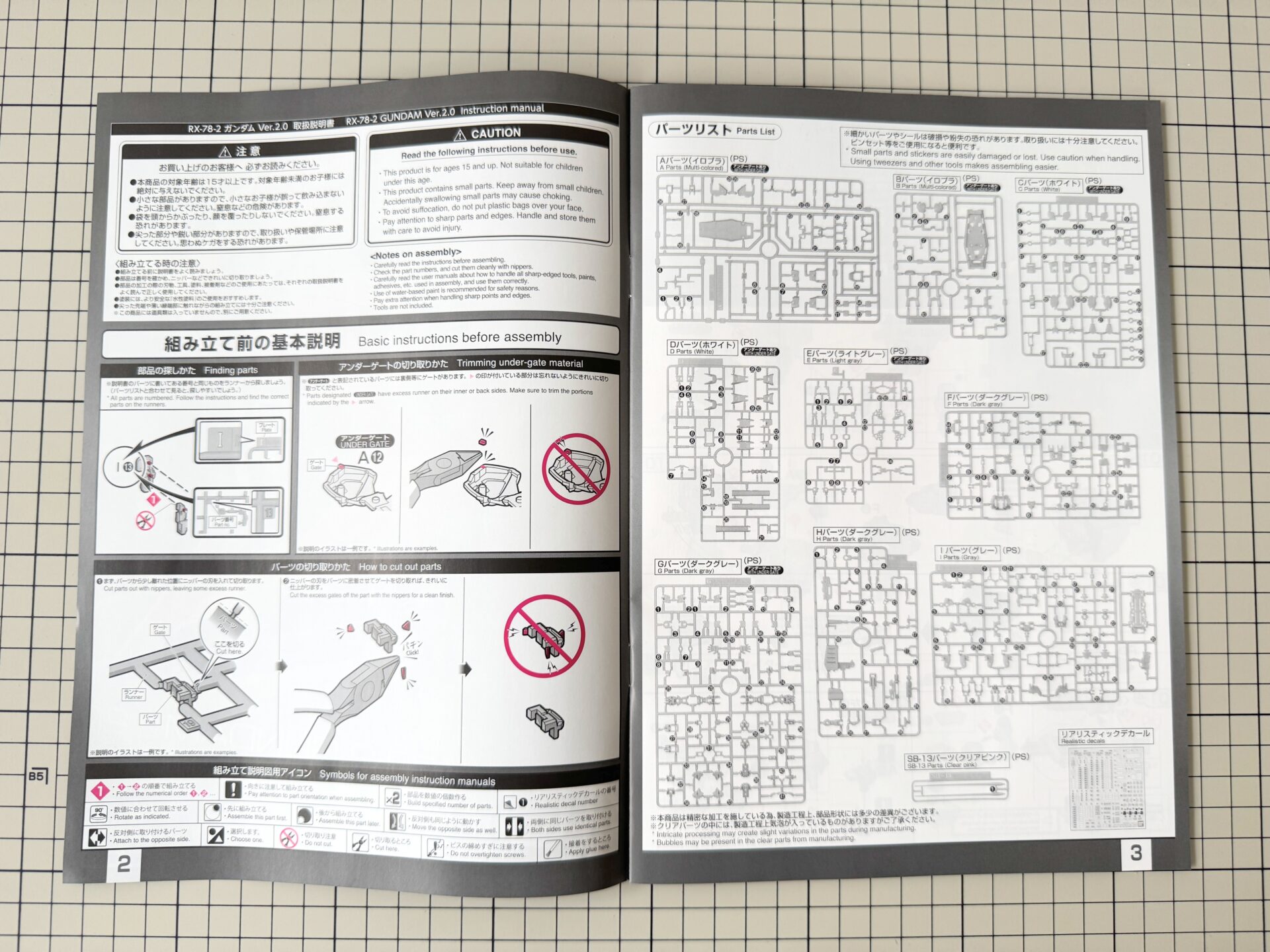

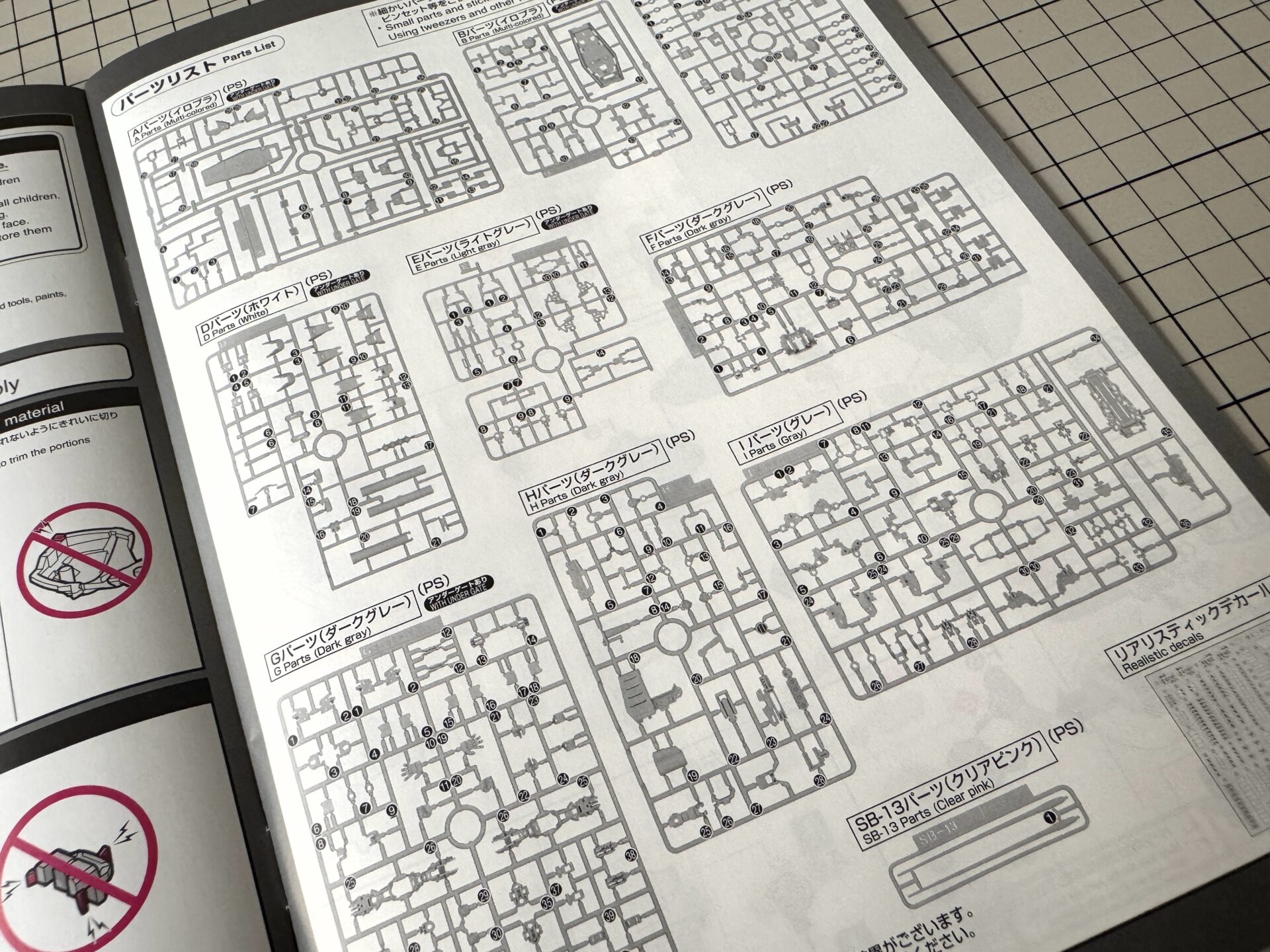

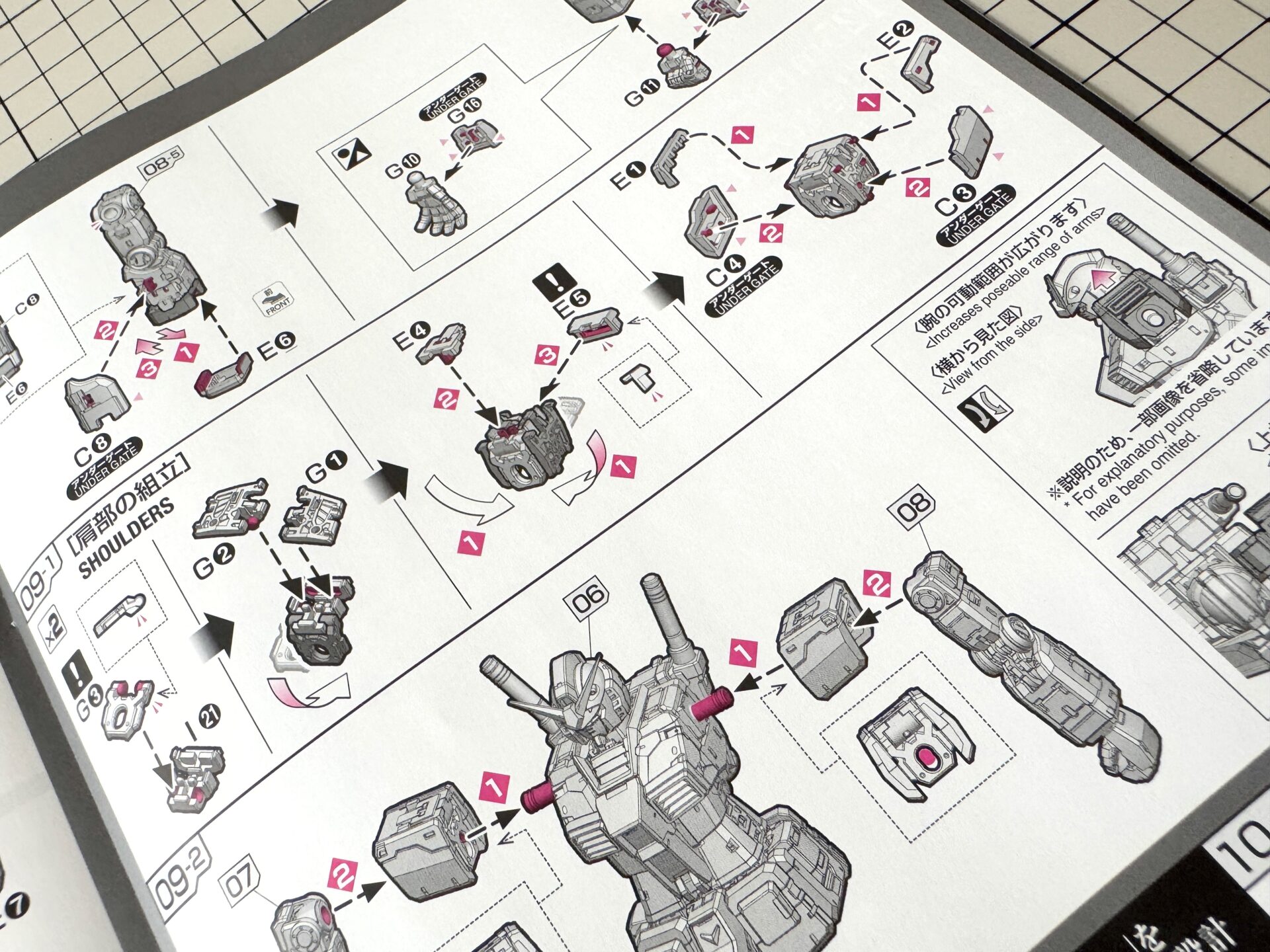

パーツ番号とランナー配置を確認

パーツ番号とランナー(パーツが付いている枠)の配置を把握しておくと、作業がスムーズになります。

どこにどのパーツがあるかを知っておくことで、探す時間がグッと短縮できます。

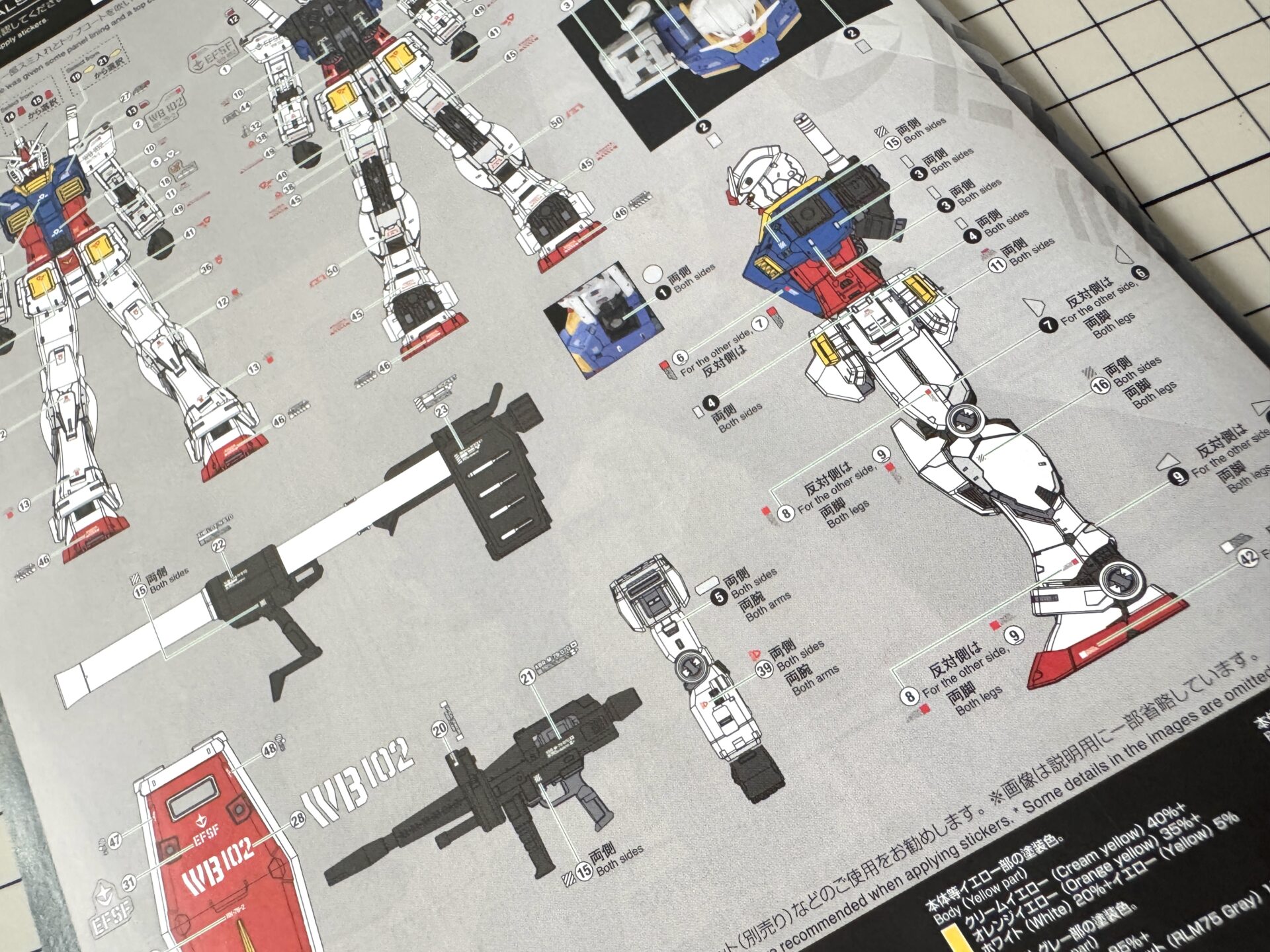

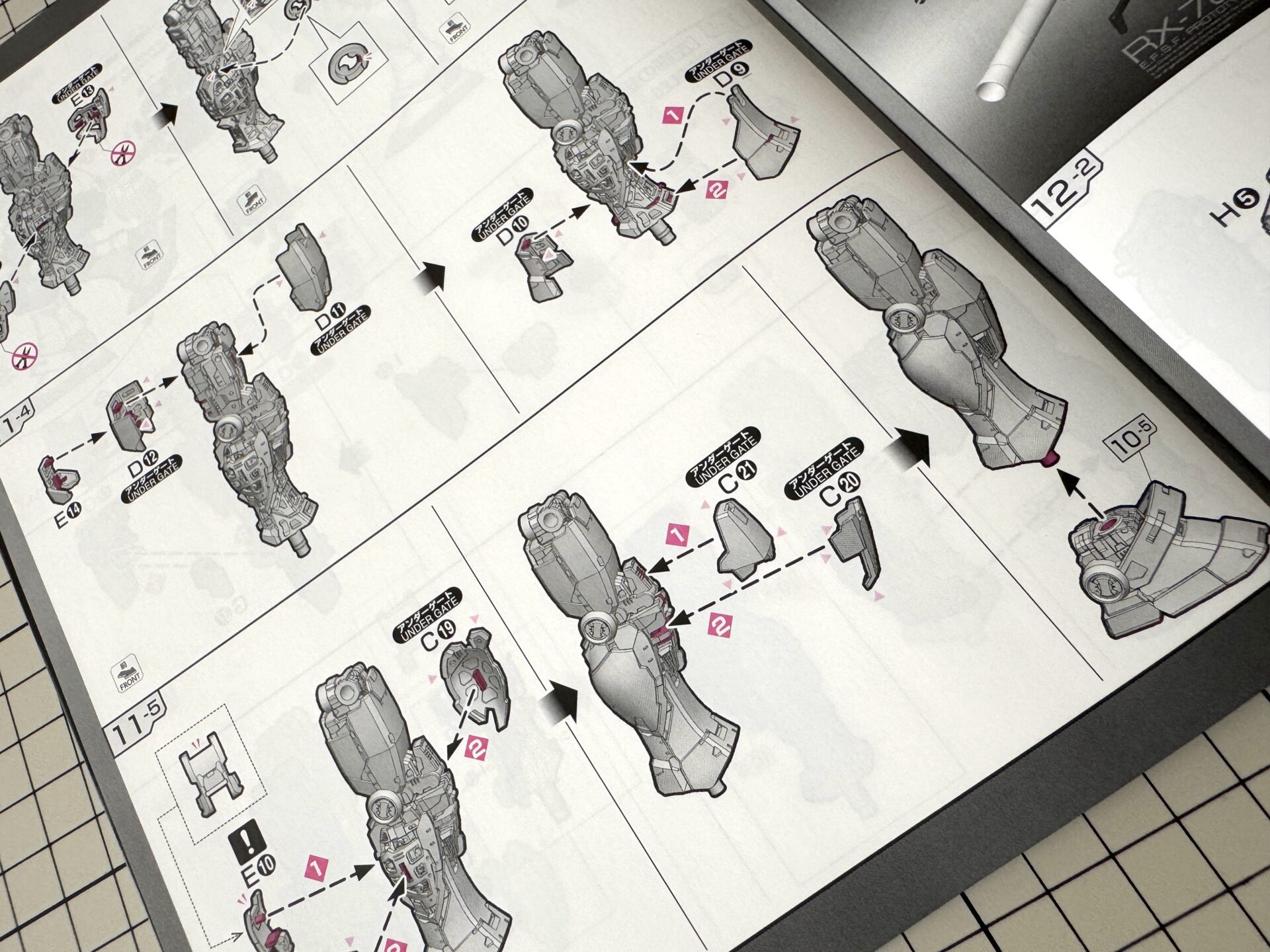

塗装指示やデカール位置の確認

完成後に「塗装しにくい!」とならないよう、事前に塗装指示やデカール貼り位置もチェックしておきましょう。

とくに内部フレームや隠れてしまう部分の塗装指示は要注意です。

組み立て順序と接着タイミング

一見単純そうでも、組み立て順序を守らないと取り付けできないパーツがあったり、後から接着剤を使うと大変な場所があったりします。

接着のタイミングや合わせ目を消す必要がある箇所をメモしておくと安心です。

途中で分解できない箇所をチェック

一度ハメたら外れない部分は、特に慎重に!

「本組み前に塗装が必要か?」などもここで見極めておくと、完成度がグッと上がります。

説明書に頼りすぎないコツ

説明書はあくまで「基本ルート」です。

もちろん、まずは説明書通りに作るのが成功への近道ですが、慣れてきたら自分なりのアレンジを加えるのも模型の楽しさ。

ここは別パーツ化して後から塗装したい

組み立てていくうちに、「ここ、後から塗った方がきれいに仕上がるな」と感じることがありますよね。

そんなときに便利なのがパーツの後ハメ加工や別パーツ化というテクニックです。

特に、

- 内部フレームと外装を塗り分けたい

- 小さなパーツが密集していて塗りにくい

- 塗装中に他のパーツに色移りさせたくない

こういったケースでは、先に仮組みして、どのパーツを後から取り付けできるかを見極めることが大事です。

場合によっては、接続ピンをカットしたり、接着しないでハメ込むだけにすることで、後からスムーズに塗装と組み立てができるようになります。

こうした工夫をすることで、塗り分けがシャープに決まり完成度がグッと上がりますよ!

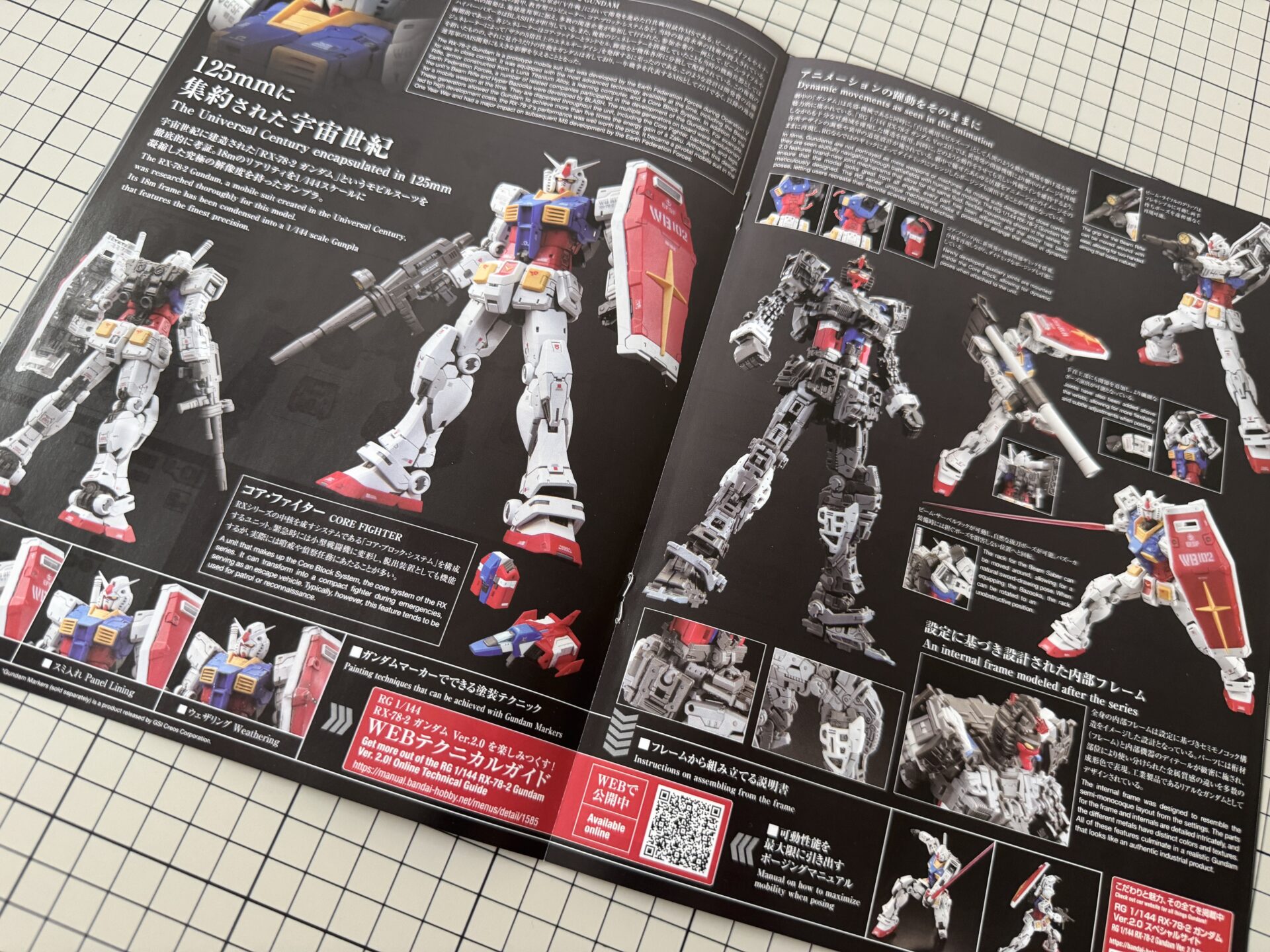

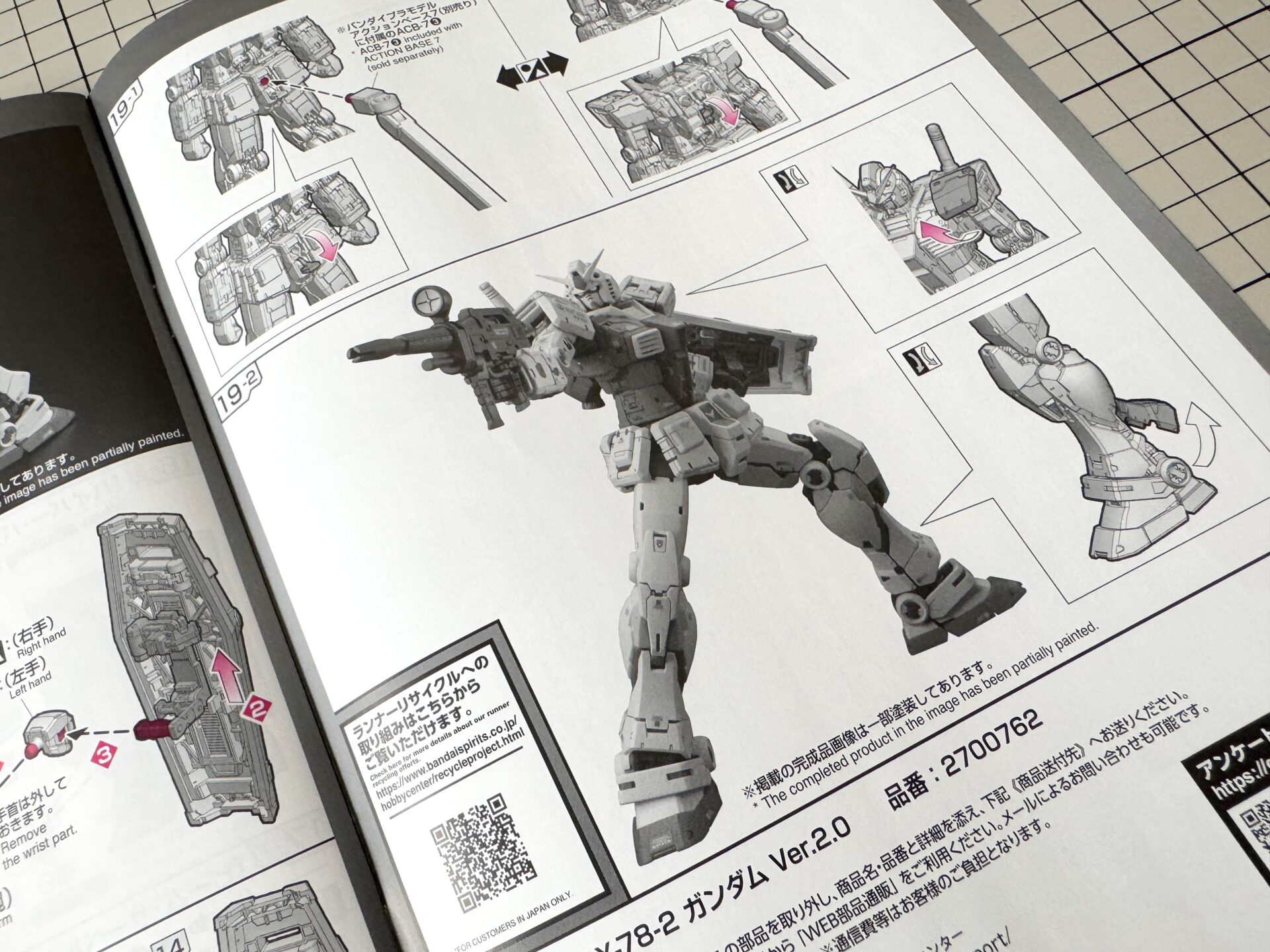

ポージングに合わせて改造したい

説明書通りに組み立ててもカッコいいですが、「自分だけのオリジナルポーズにしたい!」と思ったことってありませんか?

そんなときに考えたいのが、ポージングに合わせた改造です。

例えば、

- 腕を大きく上げたいから、肩アーマーの干渉部分を少し削る

- 太ももパーツを可動しやすくするために、内部を削って可動範囲を広げる

- ジャンプポーズ用に腰の可動軸を追加する

など、ちょっとした工夫で自然な動きが作れるようになります。

ここで大切なのは、改造する前にしっかり仮組みして、どこが動きにくいかを観察すること。

無理に削ったり切ったりするとパーツの強度が落ちてしまうので、必要最小限の調整で自然なポージングを目指しましょう!

改造は少しハードルが高いイメージもあるかもしれませんが、ほんの小さな工夫から始めれば大丈夫。

自分の「こうしたい!」をカタチにできたときの満足感は格別です!

そんなアイデアを実現するためにも、説明書を「参考書」として上手に使いましょう。

まとめ

模型の説明書は、ただの作業手順書ではありません。

完成へのナビゲーションであり、失敗を防ぐための重要なヒントがたくさん詰まっています。

製作前にしっかり説明書を読み込むことで、スムーズに作業が進み、完成度の高い作品に仕上がるはずです。

「説明書を読む」ことも、模型作りの大切な工程のひとつとして楽しんでいきましょう!

amazon販売サイトはこちら