「仮組みって面倒くさいし、いきなり組んだほうが早くない?」

そう思ったあなた、ちょっと待った!

実はこの「仮組み」、模型をもっと楽しく、もっとキレイに仕上げるための超重要工程なんです。

初心者が陥りがちな失敗を防ぐのはもちろん、実は上級者こそ、この工程にとことんこだわっています。

今回は、そんな「仮組み」の基本から応用まで、じっくりご紹介します。

目次

仮組みって何?なぜやるの?

仮組みとは、接着剤や塗装をする前に、パーツを一度すべて組んでみる作業のこと。

文字通り、模型を「仮に組む」んです。

「説明書どおりに作ればいいじゃん」と思うかもしれませんが、実際に組んでみると…

- パーツの合いが悪いところが見つかる

- 接着後だと塗装しにくい箇所がわかる

- 意外とボリュームがあって、想定していたポーズが取れない

と、やってみて初めてわかる「気付き」がたくさんあります。

初心者が仮組みをスキップして失敗するパターン

模型製作に慣れてくると、「仮組みしなくてもいけるんじゃ?」と思いたくなること、ありますよね。

でも、実はその油断が命取り。

特に初心者のうちは、「やらなくてもいい工程」と思って飛ばしてしまいがちですが、後になって大きな後悔に変わることも…。

ここでは、よくある3つの失敗例を、具体的な状況とともにご紹介します。

ケース1:塗装したあとに「干渉」が発覚!塗膜がボロボロに…

「全部きれいに塗ったし、さあ組み立てだ!」とワクワクしていたのも束の間、パーツをはめ込もうとした瞬間――

- あれ?…キツくて入らない?うわっ、塗装が剥がれた!!

これは、仮組みをしていなかったことで“パーツの噛み合わせ”や“クリアランスの不足”に気づかずに塗装してしまったパターン。

プラモデルのパーツは意外とタイトな設計になっていて、そこに塗料の厚みが加わると、ほんのわずかな差でハマらなくなることがあるんです。

無理やり押し込もうとして、せっかく丁寧に塗った塗膜が剥がれてしまう…これはもう、立ち直れないくらいショックですよね。

仮組みしていれば、塗装前に干渉する箇所をチェックし、事前にヤスリで削るなどの調整ができたはず。

つまり、仮組みは“悲劇の未然防止策”。

このひと手間で、あなたの努力と時間を守ることができます。

ケース2:左右のパーツを逆に組んでしまった!

これも初心者がやりがちなちょっとしたミス。

脚や腕のパーツ。左右で形がほとんど同じなので、ランナーから切り出した後に「どっちが右でどっちが左だっけ?」となることがあります。そしてそのまま進めると…

- あれ?手首の向きがおかしいぞ?

- スネのパーツ、なんか出っ張りが逆じゃない?

はい、左右逆に組んでしまっていたパターンです。

しかもこれ、塗装後だともう取り返しがつかない場合も…。

接着していたら分解できませんし、無理に外そうとするとパーツが折れたり、塗装が剥がれたり。

取り返そうとすればするほど泥沼にハマってしまいます。

仮組みをしておけば、ので、間違いに気づいて修正できます。小さなチェックの積み重ねが、完成品の完成度を大きく左右するんです。

ケース3:組んでみたら…ポーズが全然取れない!

完成させたあとに、「カッコよくポーズを決めて飾ろう!」といざ動かしてみたら…

- あれ?ヒジが思ったほど曲がらない

- 脚が開かなくて、片足立ちができない…

これ、すごくもったいないです。

パッケージや公式写真を見て、イメージしていたポージングができないと、達成感も半減しますよね。

これも仮組みをしておけば避けられた問題です。

仮組みは“ポージングのリハーサル”。

可動域を実際に確認しながら、

- このパーツはどこまで動くか

- 干渉しない角度はどこか

といった情報を先に得ておけば、理想のポーズに合わせた加工や工夫もできます。

たとえば、

- 関節の可動範囲を広げるためにパーツの裏側を少し削る

- 角度をつけて再接着する

など、ポージング前提での“攻めた改造”にもチャレンジできるようになるんです。

仮組みは「面倒くさい」じゃない。「完成後のガッカリ」を防ぐ最強の保険

こうして見てみると、「仮組みなんてしなくてもいいや」と思っていたのが、いかに危険かがわかると思います。

仮組みをスキップすることで起きる失敗は、最終的に“時間のムダ”だけでなく“モチベーションの低下”にもつながります。

たった数時間の仮組みで、防げるミスが山ほどある。

しかも、それだけじゃなく作品の完成度をグッと引き上げてくれる。

それが、仮組みの本当の価値なんです。

上級者が仮組みにこだわる理由

実は、模型上級者ほど「仮組み」に時間をかける傾向があります。

その理由は単に「失敗を避けるため」だけではありません。

理由1:塗装プランを立てるための“設計図”になる

仮組みを行うことで、

- ここはマスキングが必要そう

- このパーツは後から組み込める

- ここは塗ってから組まないと見えない

といった細かい塗装計画を立てることができます。

上級者は、この時点で「色分け」「順番」「塗り分けの手間」などをすべて逆算しているんです。

これにより、効率的に美しく仕上げるための最短ルートが見えてきます。

理由2:改造・ディテールアップのヒントが見つかる

仮組みを通じて、

- ここの合わせ目、ちょっと気になるな

- ここにディテール足すと映えそう

- 関節の可動域、ちょっと狭いな

といった改善ポイントが自然と浮かび上がってきます。

これは実際に手を動かして仮組みしないと見えてこないもの。

上級者にとって仮組みは、“改造ポイントを見つけるためのリサーチ工程”でもあるのです。

仮組みは、完成への“最初の勝負どころ”。

ここでどれだけ情報を拾えるかが、作品の仕上がりを左右するのです。

理由3:飾るシーンやジオラマとの整合性もチェックできる

完成後に飾るポージングや、ジオラマとの一体感も仮組みの段階で確認します。

- このポーズにしたら、ベースと干渉しないか?

- 武器を構えたときにバランスが崩れないか?

- 他の機体と並べたときにスケール感はどうか?

こういったバランス感覚は、仮組みがあるからこそ掴めるもの。完成後に「なんか違うな…」となるのを未然に防げます。

理由4:仮組みは「作品を戦略的に仕上げるためのプロセス」

初心者のうちは「とりあえず作ってから考える」という流れになりがちですが、上級者は“作る前に考える”ことで完成度を高めているのです。

つまり、仮組みとは「失敗を防ぐため」だけの作業ではなく、“作品をワンランク上に引き上げるための戦略タイム”なのです。

一見地味に見えるこのプロセスこそが、「どうせ作るなら、自分史上最高の一体を作りたい」――そんな想いを形にするための、第一歩なのです。

仮組みに便利な道具・テクニック

「仮組みって、パーツがポロポロ外れたり、うまくハマらなかったりしてイライラする…」 そんな悩み、ありますよね。

実はちょっとした道具を使うだけで、仮組みのストレスがぐっと軽減できるんです。

マスキングテープ(低粘着タイプ)

仮止めの定番アイテム。

タミヤの「マスキングテープ(低粘着タイプ)」や3Mの「スコッチ・マスキングテープ」などは、塗装面を傷つけにくく、貼って剥がしても安心です。

細切りにして貼れば、目立たずにパーツを固定可能。

角や裏側にちょんと貼るだけでもかなり安定します。

接着力の弱い仮止め用テープ

マスキングテープよりさらに弱粘着な「ひっつき虫」や「ブルタック」といった粘着ゴムも、仮止めに活躍します。

特に小さなパーツや、曲面への仮止めに便利。

爪楊枝や竹串の先に付けて、「持ち手」としても使えます。

スナップフィット構造の活用

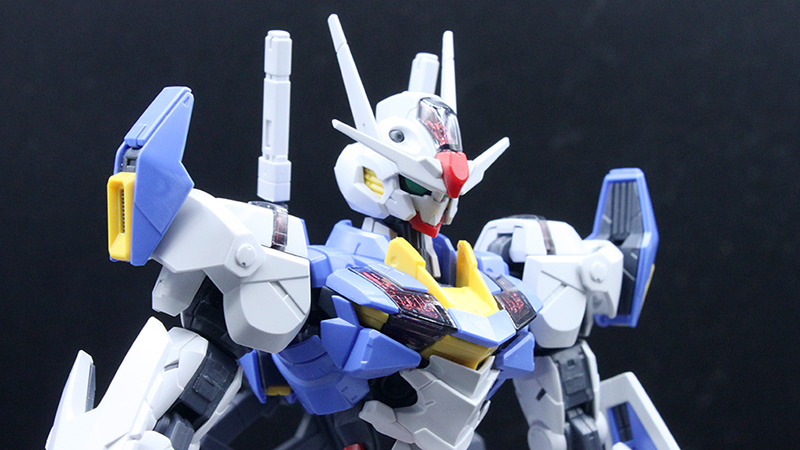

最近のプラモデル(特にバンダイのガンプラ)は、スナップフィット(接着剤不要で組み立てられる構造)が主流です。

この構造を活かせば、仮組みでもかなりの完成度まで組み上げることが可能。

HGシリーズやEG(ENTRY GRADE)シリーズは、サクサク組めて仮組みにも最適です。

初心者はまず、こうした「仮組みしやすいキット」から挑戦するのがおすすめ。

パーツオープナー(分解ツール)

仮組みの最大の敵、それが「パーツの分解で折る or 割る」事故。

これを防ぐには、専用のパーツオープナーが非常に便利です。

細い先端をスッと差し込むことで、傷をつけずに安全に外せます。

精密マイナスドライバーやピンセットで代用する人もいますが、専用ツールはやはり安心感が違います。

ランナーの保管と予備活用

仮組み後に本組みする際、「うっかり折ってしまった…」「失くした…」ということもあります。

そんなときに役立つのが、仮組み専用の予備パーツやランナーの保管。

バンダイ製キットは、パーツ注文が可能(※要キット名とランナー記号)。

あらかじめ予備を確保しておけば、より大胆な仮組みや改造にも挑戦できます。

仮組みのコツと注意点

仮組みは模型制作の“下ごしらえ”。

でも、ただ組めばいいというわけではありません。ちょっとした工夫や気配りで、完成度が大きく変わってきます。

ここでは、初心者の方に特に気をつけてほしいポイントを、やさしく解説します。

順番をメモしておこう

仮組みしてバラしたあと、「あれ?このパーツ、どこにどうハマってたっけ…?」なんて迷子になること、よくあります。

複雑なパーツ構成のキットや、左右対称の部品は混乱しがち。

そんなときのために、組み立て順やパーツ番号をメモしておくのがオススメです。

やり方は簡単で、

- 説明書に日付とチェックマークを書く

- マスキングテープにメモしてパーツに貼る

- スマホのメモアプリで記録

など、自分に合った方法でOK。

あとで本組みするときの“カンペ”になるので、絶対にやっておいて損はありません!

写真を撮っておこう

仮組みが終わったら、スマホで前・横・後ろ・アップなどをパシャパシャ撮影しておきましょう。

これ、意外と見落とされがちですが、

- パーツ配置の確認

- 色分けやマスキングの計画

- 改造や塗装時のイメージ作り

などなど、あとからめちゃくちゃ役立ちます。

「なんとなく」で済ませずに、「自分用の取扱説明書」を作るつもりで記録するのがポイントです。

はまりがキツいところは、要チェック!

仮組み中に「うっ…キツい!」と感じた部分は、本組み前に要調整です。

なぜなら、塗装後に無理やりはめ込むと…「バキッ」「ズリッ」→ 塗膜が剥がれたり、最悪パーツが割れたりします。

そんな悲劇を防ぐためにも、はまりがキツい部分はヤスリで少し削って“ゆとり”を作るのが鉄則。

- ダボ穴(パーツの差し込み口)

- ボールジョイントの受け

- 小さな嵌合部(ハメ込み部分)

などは、600〜1000番の紙ヤスリや精密棒ヤスリで軽く削るだけでも、ぐっと安全になります。

仮組みは、単なる予行演習ではありません。

本組み・塗装・ポージングまで見越した“作戦タイム”なんです。

手間がかかるように思えるかもしれませんが、その一手間が後々の「完成度」や「安心感」につながります。

初心者こそ、焦らず・丁寧に仮組みを。

完成したときの感動が、きっともっと大きくなりますよ!

まとめ:仮組みは“めんどくさい”じゃなくて、“最高の完成”への近道

「仮組みって手間だな…」って思ってた方、少し気持ちが変わったのではないでしょうか?

そう、仮組みは“ただの予行演習”じゃないんです。

むしろ、ここを手を抜くと、あとから思わぬ落とし穴にハマる可能性大。

- パーツ干渉で塗装が台無し…

- 左右逆でやり直し不可能…

- 思い描いたポーズが取れない…

こんな悲劇を防ぐのが、仮組みという工程。

そしてもう一歩踏み込めば、塗装計画や改造プランまで見えてくる。

つまり仮組みは、失敗を防ぐ“保険”であり、完成度を高める“戦略”でもあるんです。

初心者こそ仮組みで助かり、上級者こそ仮組みにこだわる。

そんな“制作の要”を、ぜひ次の作品から取り入れてみてください。

少しのひと手間が、あなたの模型ライフをもっと楽しく、もっと誇らしいものにしてくれますよ。