塗装を終えただけのキットを見て、「どこか平面的で、玩具感が抜けない」と感じた経験はありませんか?その感覚は、モデラーとして次のステージへ進むための重要なサインです。

その悩みを解決し、工程こそが、今回解説します「スミ入れ」です。

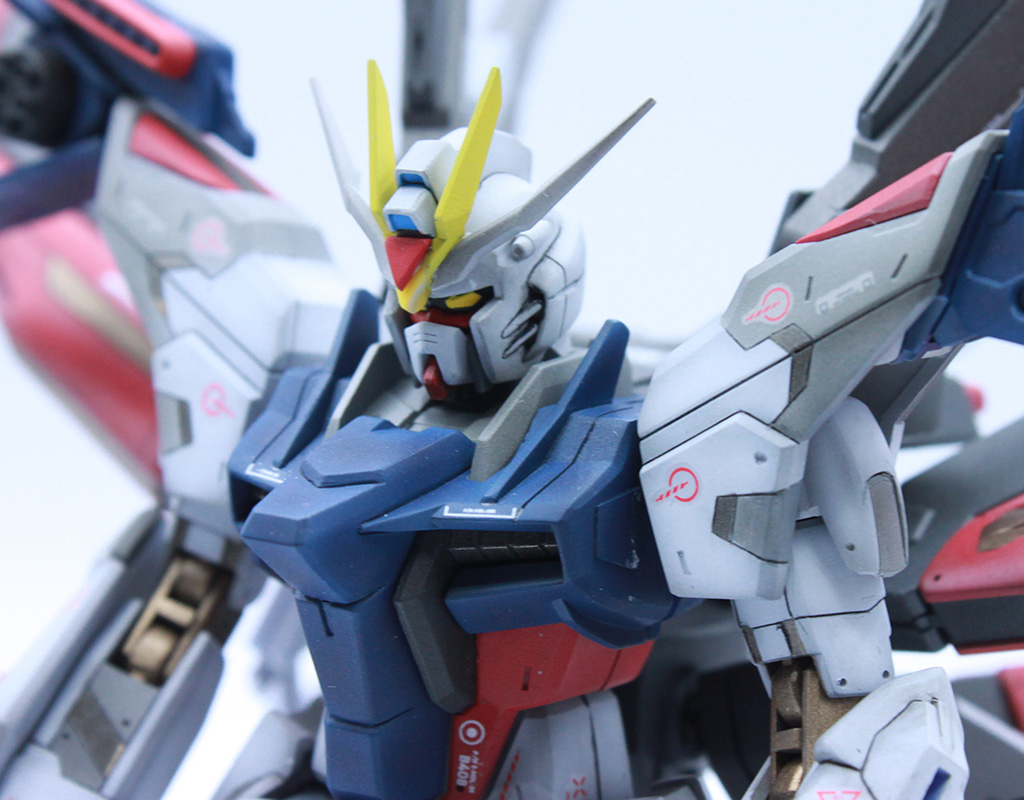

スミ入れはパーツの凹モールド(溝)に塗料を流し込むことで影を意図的に作り出し、です。

この記事では、スミ入れの原理から具体的な手順、そして初心者が陥りがちな「パーツ破損」を回避するための鉄則まで、網羅的に解説していきます。

スミ入れは「必須」?その効果を理解する

スミ入れは単なる「溝の墨塗り」ではありません。

完成度に直結する、以下の3つの重要な効果をもたらします。

- 立体感の強調

- 情報量の増加

- リアリティの追求

立体感の強調

モールドに暗色が入ることで、光が当たらない「影」がシミュレートされます。

これによりパーツの凹凸が明確になり、肉眼で捉える際の立体感が格段に増します。

情報量の増加

のっぺりとしていたパネルラインやリベットのディテールが際立ち、視覚的な情報量が増加します。

結果として、模型全体の密度感・精密感が向上します。

リアリティの追求

実在の兵器や機械における装甲の継ぎ目、パネルの分割線を表現することで、スケールモデルとしての説得力、すなわちリアリティが生まれます。

この工程を経るか否かで、完成品がになるか「出来の良い玩具」に留まるかが決まると言っても過言ではありません。

スミ入れツールの種類と選び方

スミ入れに用いるマテリアルは多岐にわたりますが、主流は以下の3タイプに大別されます。

それぞれの特性を理解し、自身のスキルレベルや目指す仕上がりに応じて最適なものを選択することが重要です。

流し込み専用塗料(エナメル系)

現在、最も主流と言えるタイプのスミ入れ塗料です。

エナメル塗料が予め最適な濃度に希釈されており、蓋に付属した極細面相筆で作業を行います。

使い方と長所

モールドに筆先を置くと、塗料が毛細管現象によって自走します。

これにより、です。

短所とリスク

主成分であるエナメル溶剤は、プラスチック(特にABS樹脂)を侵し、「ウェザリングクラック」と呼ばれるパーツ破損を引き起こすリスクがあります。

このリスク管理が使用の絶対条件となります。

推奨対象

本格的な仕上がりを求める全てのモデラーにおすすめ。

後述する破損対策を遵守できるのであれば、初心者の方にも強く推奨したいマテリアルです。

代表製品

- タミヤ「スミ入れ塗料(パネルラインアクセントカラー)」

スミ入れペン

ペン感覚で手軽にスミ入れができるツールです。インクの種類も複数存在します。

長所

何と言ってもその手軽さにあります。

はみ出しも、乾燥後にです。

短所

流し込みタイプに比べ、線が太くなりがちで、均一性にも欠ける場合があります。

インクの出方をコントロールするのに若干の慣れを要します。

推奨対象

パーツ破損のリスクを完全に排除したい初心者の方や、塗装を行わない「パチ組み派」のディテールアップに最適です。

代表製品

- GSIクレオス「ガンダムマーカー スミいれ用」「流し込みスミ入れペン」

自作エナメル塗料

長所

色の自由度が無限大です。ブラックやグレーといった基本色だけでなく、機体色に合わせたブラウン系やブルーグレーなど、市販品にはない絶妙な色合いを追求できます。

短所

塗料と溶剤の比率調整に経験が必要です。また、パーツ破損のリスクを内包します。

推奨対象

塗装に習熟し、色調にまでこだわりたい中~上級者向けのスタイルです。

代表製品

- タミヤ「エナメル塗料」+「エナメル溶剤(X-20)」

【実践】流し込みタイプによるスミ入れ手順

ここでは最も汎用性の高い「流し込み専用塗料」を用いた手順を詳しく解説します。

このフローをマスターすれば、あらゆるキットに応用可能です。

Step 0:【最重要】下地保護|光沢トップコートの施工

スミ入れ作業に入る前に、必須となる工程があります。

それは「光沢(グロス)のトップコート」を塗装面に吹くことです。

これを怠ると、後述する様々なトラブルを誘発してしまいます。

光沢コートが必須である理由は3つあります。

- 塗料の流動性確保:表面を平滑にすることで塗料の表面張力を下げ、させます。これにより、塗料が淀みなくモールドの隅々まで行き渡ります。

- 下地塗装の保護:スミ入れ後の拭き取り作業で、下地のアクリル塗料やラッカー塗料をエナメル溶剤から守ります。

- パーツ破損リスクの低減:溶剤がプラスチックへ直接浸透するのを防ぐ物理的なバリアとなります。これが最大の目的です。

Step 1:塗料の流し込み

ビンをよく撹拌し、蓋の筆に塗料を含ませます。

筆先の塗料が多すぎる場合は、ビンのフチで軽くしごいて量を調整しましょう。

そして、モールドの上に筆先を「置く」イメージで接触させます。

コツは「塗る」のではなく「置く」ことです。

焦って一度に長い距離を流そうとせず、数センチおきに点を打つように作業を進めると、はみ出しを最小限に抑えられます。

Step 2:乾燥

流し込んだエナメル塗料が完全に乾燥するまで待ちます。

気温や湿度にもよりますが、15分~30分が目安です。

ここで焦ると、拭き取り時に塗料が伸びてしまい、仕上がりが汚くなってしまうので注意しましょう。

Step 3:はみ出し部分の拭き取り

綿棒(タミヤのクラフト綿棒など、先端が固く成形されたものが望ましいです)にエナメル溶剤を少量だけ染み込ませます。

ここでの鉄則は「モールドを横切る方向」に拭うことです。

溝に沿って拭き取ると、せっかく流した塗料まで掻き出してしまいます。

一方向に、軽い力でサッと拭うのがセオリーです。

溶剤を付けすぎた場合は、乾いたティッシュなどで余分な溶剤を吸い取ってから使用してください。

Step 4:完成

全てのモールドを拭き終えれば、スミ入れは完了です。

スミ入れ前と比較し、その劇的な変化を確認してみてください。

この後、デカールを貼る場合は再度光沢コートを、最終的なツヤの調整を行う場合はつや消しコートなどを吹くのが一般的です。

ワンランク上の仕上がりとトラブルシューティング

【最重要】ウェザリングクラック(パーツ割れ)の原因と完全対策

エナメル溶剤によるパーツ破損は、プラスチックが溶剤に侵され、素材自体の結合が弱まることで発生する「応力腐食割れ」に近い現象です。

特に、パーツ同士が勘合している部分や、ゲート処理で負荷がかかった部分に溶剤が浸透すると発生しやすくなります。

パーツ割れ対策は以下の3点です。

- ラッカー系光沢トップコートによる完全な塗膜保護(最優先)。

- 塗料の過剰塗布を避けること。はみ出しは少ないに越したことはありません。

- ABS樹脂への使用は細心の注意を払うこと。ガンプラの内部フレームなどに多用されるABSは特に脆いため、ペンタイプを使うか、破損を覚悟の上で自己責任で行いましょう。

色の選択

スミ入れの色は、機体のベースカラーとの「明度差」を考慮するのがセオリーです。

- ホワイト・ライトグレー系:グレーを選択します。ブラックではコントラストが強すぎ、線が悪目立ちしてしまいます。グレーなら自然な影色として馴染みます。

- レッド・イエロー系(暖色):ブラウンが最適です。同系色のため色馴染みが良く、オイル染みのようなリアルな表現にも繋がります。

- ブルー・ブラック系(寒色・暗色):ブラックで引き締めます。暗いベースカラーに対しては、明確な影色であるブラックが最も効果的です。

迷った際の黄金律は「グレーを選択する」ことです。

グレーはどの色とも比較的相性が良く、と言えます。

まとめ

今回は、プラモデルの完成度を決定づける「スミ入れ」について、その理論から実践までを解説しました。

- スミ入れは立体感・情報量・リアリティを向上させる必須工程。

- ツールは「流し込みタイプ」「ペンタイプ」が主流。安全性と仕上がりのバランスで選びましょう。

- 流し込みタイプを用いる際は、「光沢トップコートによる下地保護」が絶対のルール。

- 拭き取りは「モールドを横切る方向」に行いましょう。

- パーツの色に合わせてスミ入れの色(黒・灰・茶)を使い分けることで、より自然な仕上がりになります。

この工程一つで、模型は見違えるほどの存在感を放つようになります。

ぜひ今回の記事を参考に、スミ入れに挑戦していてください。